お茶の時間

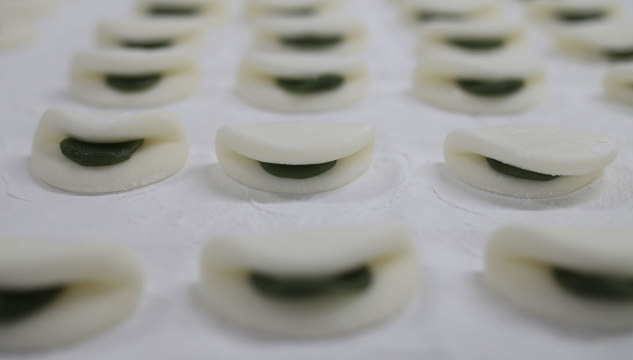

神無月のお菓子「豊饒の秋」

豊穣の秋を感じて

地元 四国産の大粒栗をたっぷりと使った、 滋味深い季節のきんとん。

9月の十五夜は有名ですが、実は10月にもお月見の機会があります。

これが、十三夜。

別名 「栗名月」とも呼ばれます。

主役の栗に 柿と小豆を重ねて、秋。

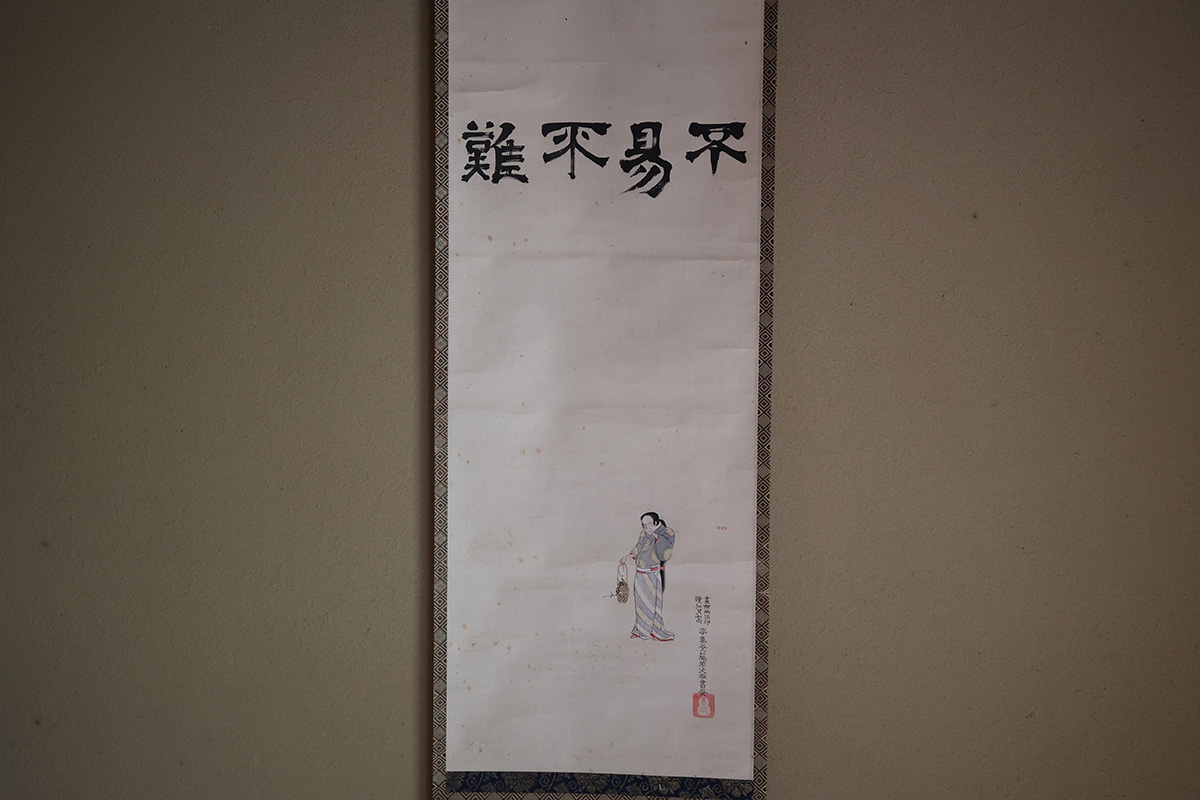

十月の本席(奥の八畳の茶室)のしつらい

お茶の世界では、十月は「名残(なごり)の月」と呼ばれます。

名残とは、過ぎゆく季節を惜しむ心や、移ろう自然への深い感慨を指し、これにはさまざまな解釈がありますが、今月はお菓子やお道具にも、わびさびを感じさせるような趣を表現します。

軸は「難々易々不易不難」 (なんなんえきえきふえきふなん)禅語から。

かたからず・やすからずといったところでしょうか。

難しいと思うことも行ってみると容易なことがある。容易だと思ったら難しいこともある。

ともかくや 実行こそが肝要である。

古くは漢王朝で用いられた「隷書」という字体で書かれています。

現代では紙幣に用いられているというと、ピンとくる方も多いのでは。

霊昭女の画にあわせて 花入には、唐籠。

詫びた美しさは、金継ぎの茶碗 古楽山の茂山写し。

月に落雁、ほっそりと細身の水指も この時期のお約束。

この時期には「中置(なかおき)」というお手前が行われます。

夏の間、客から遠ざけていた火(風炉)を、肌寒くなってきた10月には少し客のほうへ寄せ、点前畳の中央に風炉を置きます。

十月の立礼席のしつらい

「立礼席(りゅうれいせき)」とは、椅子とテーブルの茶室。

茜庵本店で喫茶をご利用のお客様には、こちらのスペースでお菓子をお楽しみいただきます。

小春日和の雀の姿をうたった細身のお軸に、花入の影。

どこか世界がつながっているような、俵の茶碗をあわせました。

お道具にも、秋の影を留め置いて。

実りの喜びとともに、冬の気配が少しずつ深くなるー

慈しみの美が ことさらに愛おしい、10月は、そんな季節です。

・・・・

しつらいとは、和のコーディネート遊びのようなもの。

リラックスしてお菓子を召し上がっていただけるだけで何よりですが、しつらいの遊び心まで覗き見ていただくと、ちょっとお楽しみが増えるかもしれません。

関連記事